I. Carl Peters und die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft

Carl Peters war während seines Aufenthaltes in London 1881- 83 , der ihm durch einen vermögenden Onkel ermöglicht wurde, von der tatkräftigen und weltoffenen englischen Mentalität stark beeindruckt. Eine Art Hassliebe zu England entstand: einerseits Bewunderung für das große britische Weltreich, andererseits Neid wegen des angeblich an den Rand gedrängten Deutschen Reiches. Deutschland die ihm gebührende Stellung in der Welt zu verschaffen, war eines der wichtigsten Motive der Kolonialpolitik von Carl Peters. Darüberhinaus gab er auch wirtschaftliche Interessen Deutschlands an. Die im 19. Jahrhundert aufgetretenen Probleme wie Bevölkerungs-wachstum, soziale Spannungen, Rohstoffmangel und Absatzschwierigkeiten glaubte Peters am besten durch Erwerbung von Kolonien bewältigen zu können. Dabei gab er offen zu, dass Kolonialismus die Bereicherung eines Volkes auf Kosten schwächerer Völker sei. Der auch mögliche Gedanke einer wirtschaftlichen Entwicklung des Kolonialgebietes im Interesse der eingeborenen Bevölkerung findet sich nicht explizit bei Peters.

Hanseatische Handelshäuser waren schon vor Carl Peters geschäftlich unter englischem Schutz im Raum Sansibar und Ostafrika tätig. Seit Jahrhunderten bestanden an der Küste afrikanisch- arabische Mischkulturen,die mit Gewürzen und Tabak Handel trieben. Besonders wegen des Elfenbeins schickten arabische Kaufleute Karawanen ins Landesinnere, wobei die zum Transport mitverpflichteten Eingeborenen an der Küste als Sklaven verkauft wurden. Der Sultan von Sansibar, Said Bargasch, kontrollierte die etwa 2000 km lange Küste zwischenWarscheich im Norden und dem portugiesischen Mocambique im Süden. Ein Vertrag mit England und Frankreich von 1862 sicherte seinen Besitzstand. Bismarck hatte sich schon vor dem Auftreten des Kolonialpioniers Carl Peters zu einer Intensivierung der Handelsbeziehungen zur afrikanischen Ostküste und Sansibar entschlossen, wobei er ein freundschaftliches Verhältnis zum Sultan und die Respektierung des englischen Einflusses anstrebte. Dieses eher behutsame Vorgehen Bismarcks war Teil seiner großen außenpolitischen Konzeption, Englands Wohlwollen gegenüber Deutschland zu erhalten. So gingen Bismarck schon die Pläne des am 27.9. 1884 zum deutschen Generalkonsul in Sansibar ernannten Rohlfs, der gegen den Sklavenhandel an der ostafrikanischen Küste vorgehen wollte, zu weit, da sie zu Konflikten mit dem Sultan hätten führen können.

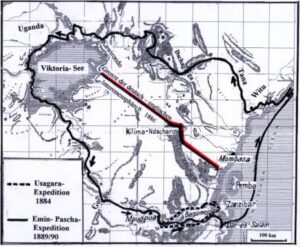

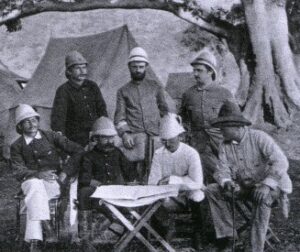

Carl Peters, der am 28.3. 1884 die „Gesellschaftfür Deutsche Kolonisation“ (GfDK) gegründet hatte, kam deshalb Bismarcks „informal empire“- Konzeption in die Quere, als er im November 1884 mit Graf Joachim von Pfeil und Karl Jühlke im Auftrag der GfDK in Sansibar eintraf. Das auswärtige Amt warnte Peters vor unüberlegten Aktionen, da außerdem Ende 1884 die Berliner Kongokonferenz begann. Carl Peters begab sich mit einer kleinen Gruppe ins Landesinnere und schloss auf seiner Usagara- Expedition vom 23.11. – 17.12.1884 (siehe Karte 1) zwölf Verträge mit Eingeborenen -Häuptlingen, besonders mit Sultan Muinin Sagara und dessen Sohn Kibuna. Peters und der GfDK wurde die privatrechtliche Nutzung und Ausbeutung von Bodenschätzen, das Recht auf Steuererhebung und die deutsche Oberhoheit über 140.000 km² übertragen, wobei Peters den privaten Besitzstand des Sultans und den Schutz seiner Dynastie zusicherte. Peters stellte den Antrag auf einen Schutzbrief, den Bismarck am 27.2. 1885 – einen Tag nach Abschluss der Kongokonferenz- gewährte.

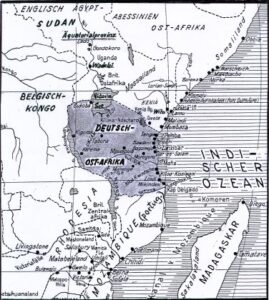

Es regte sich aber Protest bei Sultan Said Bargasch, der in London wegen der Verletzung seiner Hoheitsrechte Einspruch erhob. Bismarck erreichte in London eine für das Deutsche Reich wohlwollende Haltung. Um den widerspenstigen Sultan zum Einlenken zu bewegen, schickte Bismarck ein Flottengeschwader nach Sansibar, dasam 7.8. 1885 eintraf.Nach einer Woche Machtdemonstration gab der Sultan nach. In einem Vertrag mit Sansibar vom 20.12. 1885 erreichte Admiral Knorr freien Warenverkehr mit freiem Ausfuhrzoll und geringen Einfuhrzöllen, sowie das Benutzungsrecht für den Hafen von Daressalam. Eine deutsch- englische Kommission versuchte vom Dezember 1885 bis Frühsommer 1886 die genauen Grenzen des Sultanats festzulegen. Im deutsch- englischen Ostafrika-Abkommen vom 29.10. 1886 garantierten beide Mächte den Inselbesitz des Sultans und einen 10 km breiten Küstenstreifen vom portugiesischen Kap Delgado bis nördlich des Tangaflusses. Außerdem wurde eine deutsch- englische Interessensphärengrenze festgelegt und Deutschland erhielt das Protektorat über das Witu-Gebiet am Tana.

Die „Deutsch- Ostafrikanische Gesellschaft“ (DOAG), die im Februar 1885 aus der GfDK hervorgegangen war, hatte in der Zwischenzeit weitere Expeditionen unternommen. Trotz des Engagements von Bankhäusern hatte die DOAG zu wenig Mittel, um eine echte Herrschaft über das Schutzgebiet aufzubauen.Bismarck hielt sich weiter zurück, getreu seinem Grundsatz „den Pionieren folgen, aber ihnen nicht den Weg ebnen“. Carl Peters, der 1887 von der DOAG als „Direktor“ zu weiteren Verhandlungen nach Sansibar geschickt worden war, hatte erst Erfolg, als Said Bargasch 1888 starb. Dessen Nachfolger übertrug im April 1888 der DOAG die Oberhoheit über die gesamte Küste gegen einen prozentualen Anteil an den Zöllen. Als aber die DOAG ihre Verwaltungshoheit durchsetzen wollte, brach in den Küstenstädten ein Aufstand los, der von der arabischen Händlerschicht getragen wurde. Bismarck, der sich immer noch distanziert zu den Erwerbungen als „Stück Papier mit Negerkreuzen darunter“ äußerte, musste erkennen, dass seine Politik des „informal empire“ gescheitert war. Deutsche Kriegsschiffe bombardierten ab Mai 1889 die Hafenorte und eine Expeditionstruppe unter dem Befehl von Hermann v. Wissmann schlug den Aufstand mit Hilfe von Askaris (schwarzen Söldnern) bis Januar 1891 nieder. (Peters befand sich 1888 in Deutschland und danach bis 1890 aufseiner Emin-Pascha- Expedition.) Ende 1890 stellte das Deutsche Reich das Schutzgebiet der DOAG unter seine staatliche Verwaltung; Deutsch- Ostafrika wurde zu einer deutschen Kolonie.

II. Carl Peters und die Emin- Pascha- Expedition 1889-90

Ägypten hatte sich Anfang des 19. Jahrhunderts unter dem Statthalter des türkischen Sultans, Khedive genannt, Mehmed Ali (1768- 1849) vom Osmanischen Reich gelöst und den Sudan unter seine Herrschaft gebracht. Die Nachfolger Mehmed Alis begünstigten die Einwanderung von Europäern, holten europäische Techniker ins Land (1854 – 69 Bau des Suezkanals) und überließen die Herrschaft der Grenzprovinzen des Sudans europäischen Gouverneuren. Die Äquatorialprovinz des Sudan war zunächst dem Engländer Samuel Baker , ab 1878 dem deutschen Oberarzt der Provinz Dr. Eduard Schnitzer übertragen worden. Unter dem Namen Emin war er zum Islam übergetreten und regierte als Emin Pascha die Äquatorialprovinz. Der Sudan war damals Hauptumschlag- platz für die am oberen Lauf des Nils gefangenen Sklaven. Seit den Berichten europäischer Forschungsreisender über die Grausamkeiten islamischer Sklavenjäger und – händler bemühte man sich auf Drängen europäischer Politiker um die Bekämpfung des Sklavenhandels. Nach vergeblichen Versuchen Samuel Bakers sah ab 1877 der englische Generalgouverneur Charles Gordon in Khartum dieses als eine seiner Hauptaufgaben. 1881 entlud sich die soziale Unzufriedenheit mit den hohen Steuern, einer Hungersnot und dem Hass gegenüber „den Fremden“ im Mahdi-Aufstand unter Führung eines Derwisches namens Mohammed Achmed. Dieser behauptete, das Ende der Zeiten sei gekommen und er sei der erwartete Nachfolger des Propheten Mohammed, der Mahdi, der ein Reich der Gerechtigkeit aufrichten werde. Seine Truppen wurden aus den Reihen ehemaliger Sklavenhändler verstärkt, denen er Freiheit des Sklavenhandels versprach. Nachdem er sich gegen kleinere britische Militärinterventionen behauptet hatte, eroberte der Mahdi 1885 unerwartet Khartum; Gordon wurde bei der Eroberung getötet. Die Engländer, die 1882 Ägypten übernommen hatten, beschlossen, den Sudan zu räumen. Das Herrschaftsgebiet, das nach dem plötzlichen Tode des Mahdi 1885 vom Nachfolgekalifen errichtet wurde, schnitt Emin Pascha vom übrigen Sudan und Ägypten ab, er wurde aufgefordert sich zu ergeben. Emin Pascha verlegte seinen Verwaltungssitz nach Wadelai (siehe Karte 2), um eventuell von dort aus zur Ostküste zu gelangen.

Die Briten bereiteten eine Entsatzexpedition für Emin Pascha vor, deren Leitung Henry Morton Stanley übernahm. Stanley begann seine Expedition 1887 und wählte den Weg vom Kongo her. Schon im Dezember1887 erreichte er nach großen Strapazen den Albert- See, galt aber ab Anfang 1888 selbst als verschollen. 1888 begann man in Deutschland sich für Emin Paschazu engagieren. Carl Peters wirkte an der Gründung eines“Emin- Pascha- Komitees“ mit und erhielt Anfang 1889 von Bismarck die Leitung einer Expedition.

Peters brach im Juni 1889 von Daressalam mit dem Schiff auf und wählte den Weg über das Sultanat Witu nach Westen in Richtung Viktoria- See. Peters wusste nicht , dass Stanley bereits im April 1888 den gesuchten Emin Pascha getroffen hatte und sich seit April 1889 auf einerMarschroute westlich des Viktoria- Sees nach Süden bewegte.

Stanley und Emin Pascha erreichten am 4. 12. 1889 ihr Ziel Bagamojo an der Küste, als Peters‘ Expeditiongerade gut die Hälfte des Weges zum Viktoria- See zurückgelegt hatte.

Peters verfolgte weiterreichende Ziele, nämlich eine „gewaltige Erweiterung der deutschen Einflusssphäre“. Auf dem von ihm gewählten Weg nördlich der seit 1886 geltenden Grenze zwischen englischer und deutscher Interessensphäre auf ursprünglich englischem Interessengebiet nahm er zahlreiche Flaggenhissungen vor und schloss Schutzverträge ab, z.B. mit dem Sultanvon Kawirondo am 1. 2. 1890 . Peters betrachtete diese Gebiete als „nobody’s country“ und wollte die deutsch-ostafrikanischen Schutzgebiete bis an den Viktoria – See vergrößern und die verbliebenen südlichen Teile der ehemaligen Äquatorialprovinz unter Emin Paschas Herrschaftsanspruch an Deutsch- Ostafrika angliedern. Dafür mutete Peters sich und seiner Expedition große Strapazen zu und provozierte mit seinem offensiven Auftreten gegenüber Eingeborenen bewaffnete Konflikte mit Toten auf beiden Seiten, in deren Verlauf er auch Dörfer brandschatzte und Viehherden raubte. Erst am 20. 6. 1890 traf Peters auf seinem Rückweg Emin Pascha in Mpuapua. Emin Pascha war bereits wieder auf dem Weg ins Landesinnere, um die Eingeborenen- Häuptlinge westlich des Viktoria- Sees der deutschen Herrschaft zuzuführen. Der Helgoland- Sansibar – Vertrag vom 1.7. 1890 machte alle diese Pläne jedoch zunichte. Deutschland verzichtete auf das Sultanat Witu inklusive des dazu gehörigen Küstenstreifen Kenias und auf alle Ambitionen in Bezug auf Uganda und erhielt dafür das als strategisch wichtig eingestufte Helgoland. England sicherte sich Pemba, Kenia, Njassaland und das Protektorat über Sansibar. (Das Reich des Mahdi wurde erst 1898 in der blutigen Schlacht von Omdurman, am linken Nilufer gegenüber Khartum gelegen, durch Truppen der europäischen Mächte England, Italien, Frankreich und Belgien besiegt.)

Literatur:

Wehler, Hans Ulrich: Bismarck und der Imperialismus, Berlin 1969

Peters, Carl: Gesammelte Werke , Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München und Berlin, 3 Bände 1943/44

Autor: Gerhard Glombik

I. Die Persönlichkeit von Carl Peters

Der „Fall Peters“, der sich auf Ereignisse der Jahre 1891/92 bezieht, ist ohne eine Gesamtbetrachtung der Persönlichkeit von Carl Peters nicht zu verstehen. Die Doppelnatur seines Charakter kann man einerseits beschreiben als: im Umgang gemütlich, humorhaft, „den guten alten Nietzsche am Kilimandscharo lesend“. Zur „gemütlichen“ Seite gehört auch seine Religiosität. Er spricht von seiner Demut vor Gott, von Wehmut und Mitleid mit sich selbst (!) und lässt sich in manchen Momenten zu rührseligem Schluchzen hinreißen. Echtes Schuldbewusstsein oder Selbstkritik findet sich aber bei Peters nicht. Seine „andere“ Seite zeigte sich schon

während der Schulzeit. Seine Lehrer wünschten ihm zum Abitur, das er in Ilfeld (Harz) ablegte, es möge „sein Glaube, ein Genie zu sein, recht bald erschüttert werden“. Peters neigte offensichtlich zu Selbstüberschätzung und war mit einem übersteigerten Geltungsbedürfnis ausgestattet. Getrieben von Ehrgeiz und persönlichem

Machtstreben pflegte er nach seiner Rückkehr nach Berlin 1883 im Konservativenclub mit Sporen und Peitsche zu erscheinen, ausgestattet mit dem Sendungsbewusstsein, seinen Namen „tief in die Weltgeschichte einzumeißeln“. Dahinter steckte das verdrängte Minderwertigkeitsgefühl eines sich gegenüber dem Britischen Empire als zweitrangig einstufenden Deutschen. Herbert von Bismarck, der im auswärtigen Dienst tätige Sohn des Reichskanzlers, empfand Peters als „ganz üblen Burschen“ und „phantastischen Tölpel“(Zitate nach UlrichWehler).

II. Sein Weltbild

Dass jedem Erdenbewohner ein harter Kampf ums Dasein bestimmt sei, war eines der Grundprinzipien in Carl Peters‘ Weltanschauung. Allerdings seien die Rassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten dazu ausgestattet. Obwohl er den Begriff der Rasse noch eher im Sinne von „Volk“ verstand, waren seine Anschauungen zum Teil rassistisch. Jede Rasse habe einen eigentümlichen Charakter. Die Afrikaner z.B. seien „von Gott zur Roharbeit“ geschaffen, hätten aber kaum ein Bedürfnis nach Arbeit. Er klassifiziert sie als „subspezies“. Den Deutschen attestierte er einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber anderen Völkern, einen sentimentalen Provinzialismus und eine Art Unreife, denn sie hätten ihre Bestimmung als „Herrenvolk“ noch nicht erkannt. Rassenvermischung sah er nur in begrenztem Umfang als nützlich an. Er hielt eine verweichlichende Sentimentalität gegenüber Afrikanern, die sich durch eine übermäßige Lektüre von „Onkel Toms Hütte“ gebildet habe, für unangebracht.

Obwohl er die „blutdürstigen Despotien“ der Stammesfürsten vor der europäischen Eroberung verurteilte und die Sklaverei ablehnte, setzte er sich für eine staatliche Arbeitspflicht für Eingeborene ein, was sogar in der „Deutschen Kolonialzeitung“ auf Widerspruch stieß. Peters hat sich aber auch nicht in besonderer Weise als Vorkämpfer gegen die Sklaverei hervorgetan. Erwähnt sei aber das Antisklaverei- Abkommen mit Häuptling Mwanga von Uganda vom März 1890.

III. Verhalten gegenüber Eingeborenen

Peters‘ Verhalten gegenüber Eingeborenen zeigte sich bereits auf dem Rückweg der Usagara- Expedition im Dezember 1884. Gereizt durch die für ihn unerträgliche Hitze, Fieberanfälle, Proviantknappheit und eine Wunde am Fuß ließ sich Peters von 4 Eingeborenen tragen. Als diese zwei Mal die Trage fallen ließen, benutzte Peters die Peitsche und bedrohte sie mit dem Revolver. Während der Emin- Pascha- Expedition am 10. 6. 1890 wagte ein Angehöriger des Stammes der Gogo, den Weißen beim Frühstück im Zelt zuzuschauen und dabei zu grinsen. Peters war so empört, dass er ihn mit der Nilpferdpeitsche schlagen ließ. Es kam zu blutigen Auseinandersetzungen mit den Gogo. Im Oktober 1891 führte Peters als „Reichskommissar“ einen Kriegszug gegen die Warambo, bei dem viele Menschen getötet und 17 Dörfer sowie Bananenplantagen und Getreidelager zerstört wurden.

IV. Der „Fall Peters“ 1891/92

Der „Fall Peters“ bezieht sich auf zwei Todesurteile, die Peters 1891 und 1892 an Eingeborenen vollstreckte, was ihm später auch den Beinamen „Hängepeters“ einbrachte. Im April 1892 erhielt von Soden, der deutsche Gouverneur von Ostafrika, einen Brief des anglikanischen Missionars Smythies, in dem dieser von zwei durch Peters vollstreckten Todesurteilen berichtete. Von Soden begann mit der Untersuchung dieser ihm unbekanntenVorfälle und informierte die Reichsregierung. Die spätere Rekonstruktion ergab folgendes Bild: Peters hatte seinen Diener Mabruk nachts zusammen mit dem Dschagga- Mädchen Jagodjo in einem Zimmer angetroffen. Sie war eine von Peters‘ Konkubinen, die ihm die Stammeshäuptlinge der Umgebung zum „Geschenk“ gemacht hatten.

Am 19.10. 1891 wurde Mabruk durch ein dreiköpfiges Kriegsgericht, in dem Peters selbst den Vorsitz führte, wegen nächtlichen Einbruchs und Vertrauensbruchs, wodurch das Leben von Weißen bedroht gewesen sei, zum Tode durch Erhängen verurteilt. Die zunächst geflohene Jagodjo wurde wieder gefangen, wie zwei weitere Eingeborenenmädchen mit menschenunwürdiger Auspeitschung hart bestraft und als angebliche Anführerin einer Verschwörung gegen die Kilimandscharo- Station am 5. 1. 1892 zum Tod durch den Strang verurteilt und hingerichtet. Anfang April marschierte Peters zur Küste und begab sich auf eine Reise nach Kapstadt. Von Soden kam zur Überzeugung, dass diese Todesurteile unrechtmäßig gewesen waren, da Peters sie aus gekränkter Eitelkeit und Rachsucht verhängt habe. Obwohl das Auswärtige Amt der Ansicht von Sodens zustimmte, wollte man den „Fall Peters“ nicht an die große Glocke hängen. Von Soden protestierte und quittierte 1893 den Dienst. Peters wurde 1894 erneut zum „Reichskommissar zur Verfügung des Gouverneurs von Deutsch- Ostafrika“ – allerdings ohne Aufgabe- ernannt.

Als der „Fall Peters“ 1895 und 1896 von der SPD im Reichstag aufgegriffen wurde (noch einmal 1897), versetzte Reichskanzler Fürst Hohenlohe den Reichskommissar in den einstweiligen Ruhestand und leitete 1896 ein Diszilinarverfahren ein. Die Kammer des Disziplinargerichts für Kolonialbeamte hielt am 24.4. 1897 Peters zwar nur teilweise eines Dienstvergehens für schuldig, sprach aber die Dienstentlassung unter Verlust von Titel und Pension aus. In der Berufungsverhandlung am 15.11. 1897 ging der Kaiserliche Disziplinarhof noch weiter, befand Peters in allen Punkten des Dienstvergehens für schuldig und verwarf seine Rechtfertigungen als nicht stichhaltig. Noch bemerkenswerter war die Aussage in der Urteilsbegründung, auch die Verdienste des Angeklagten könnten die Verletzung der Wahrheitsliebe, der Gerechtigkeit und des Anstandes nicht aufwiegen. Peters rechtfertigte die beiden Todesurteile in seinem eigenen Beitrag „Der Fall Peters“ (Gesammelte Schriften) mit dem Kriegrecht und dem Belagerungszustand, in dem die deutsche Station am Kilimandscharo gestanden habe. Eine persönliche Schuld erkannte er nicht an. Er habe eben ein „temperamentvolles und offenes Wesen“, seinen Trotz und seine Willensstärke. Das Ende seiner Laufbahn schrieb er den bösartigen Intrigen und Racheakten politischer Gegner, Konkurrenten und Neider zu. Dass der Kaiser ihm 1905 auf dem Gnadenwege seinen Titel als Reichskommissar wiedergab und ihm 1914 sogar eine Pension zubilligte, betrachtete Peters als Rehabilitation.

Es waren aber erst die Nationalsozialisten, die 1937 das Urteil von 1897 aufhoben, Peters als Nationalhelden glorifizierten, seiner Witwe eine Rente gewährten und Straßen nach ihm benannten. So erhielt auch Lüneburg 1937 eine „Karl Peters Straße“. Das Johanneum setzte sich seit 2004 für eine Umbenennung der „Karl Peters Straße“ in „Hermann Jacobsohn Straße“ ein ( Siehe unter Hermann Jacobsohn). Die „Karl Peters Straße“ wurde aber später in „Albert Schweitzer Straße“ umbenannt.

Literatur: Wehler, Hans- Ulrich: Bismarck und der Imperialismus, Berlin 1969

Schneppen, Heinz: Der Fall Peters: ein Kolonialbeamter vor Gericht, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 49, 2001, 10 Berlin , S.869- 885

Autor: Gerhard Glombik

Frau Bürgermeisterin Birte Schellmann lobte das selbstständige kulturelle Engagement von Lüneburger Bürgern, das geradezu als Vorbild auch für die Politiker der Stadt dienen könne. J. A. P. Schulz sei nun nach langer Abwesenheit endgültig wieder nach Lüneburg heimgekehrt. Das Werk von J. A. P. Schulz sollte stärker als Anregung für die musikalische Bildung in den Schulen genutzt werden.

Der Beitrag des Johanneums zur Einweihungsfeier bestand darin, den geladenen Gästen das Leben von J.A.P. Schulz in drei Abschnitten vorzustellen. Herr Gerhard Glombik gab eine kurze Einführung und stellte die Mitwirkenden des Johanneums vor.

Schülerinnen der Klasse 11 lasen aus den drei autobiographischen Skizzen, die Schulz hinterlassen hatte.

Ein Chor von 11 Schülerinnen unter der Leitung von Frau Waltraut Elle- Ellbrechtz (nicht auf dem Foto) und unter Begleitung von Herrn Karl Mielke (nicht auf dem Foto) sang das bekannteste Schulz- Lied Der Mond ist aufgegangen zunächst in der Chorversion, danach als Kanon in der Bearbeitung von Christiane Frey. Das Foto zeigt einige Schülerinnen des Chors vor ihrem Auftritt. Eine Schülerin spielte als Solistin am Piano aus den six pièces das Andante sostenuto und am Schluss die zwei Tänze Für mein Minchen, die Schulz kurz vor seinem Tod für seine damals 6 Jahre alte Tochter geschrieben hatte.

Herr Gerhard Hopf, der frühere Leiter der Ratsbücherei, hielt die Laudatio. Er beschrieb die Stellung von J.A.P. Schulz im Schatten der großen Komponisten des 18. Jahrhunderts mit den Worten: „Unbekannt heißt nicht unbedeutend“. Schulz habe musiktheoretisch auf hohem Niveau gearbeitet, die Spitze der einflussreichen 2. Berliner Liederschule gebildet und einen wichtigen Beitrag zur Lösung der deutschen Oper vom französischen Stil geleistet. Er sei darüber hinaus von seinen Zeitgenossen als eine sympathische Persönlichkeit wahrgenommen worden, der man sofort bei der ersten Begegnung habe vertrauen können.