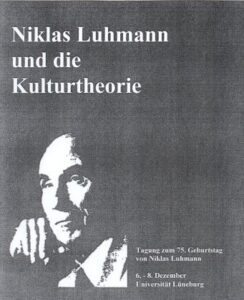

Am 8. 12. 2002 wäre Niklas Luhmann 75 Jahre alt geworden. Aus Anlass dieses Datums fand vom 6. – 8. 12. 2002 eine Tagung in der Universität Lüneburg statt mit dem Thema „Niklas Luhmann und die Kulturtheorie“.

Im Rahmen der Vorträge renommierter Luhmannkenner von verschiedenen Universitäten des In- und Auslands bot das Johanneum eine Ausstellung unter dem Titel „Niklas Luhmann als Schüler des Johanneums Lüneburg“ an.

Niklas Luhmann, am 8. 12. 1927 in Lüneburg geboren, wurde Ostern 1937 im Alter von 9 Jahren als Schüler des Johanneums in das Gymnasium, also mit Lateinunterricht beginnend, aufgenommen. Er hatte schon damals eine Klasse übersprungen, also nur drei Grundschuljahre absolviert. Das 1406 gegründete Johanneum befand sich damals in einem 1870 – 72 errichteten Gebäude am Ende der Haagestraße, dem heutigen Standort der Hauptschule und der Orientierungsstufe Stadtmitte.

Das Haus der Familie Luhmann, die in Lüneburg altbekannt war, stand im Hafenviertel.

Wilhelm Luhmann, der Vater von Niklas Luhmann, betrieb dort eine kleine Brauerei und Mälzerei, die Mutter Niklas Luhmanns stammte aus einer Schweizer Hoteliersfamilie.

Heute befinden sich in dem Gebäude das Antiquariat „Pliniana“ und die Gastwirtschaft „Pons“. Niklas Luhmann hatte als Johanniter einen bequemen Schulweg von etwa 600 Metern zum Gymnasium. Als Luhmann 1937 in das Johanneum eintrat, hatte dieses schon einige Jahre der Beeinflussung durch den Ungeist des Nationalsozialismus hinter sich.

Die Familie Luhmann stand dem Nationalsozialismus distanziert und ablehnend gegenüber. Der Vater hatte wegen seiner eher wirtschaftsliberalen Einstellung sowohl etwas gegen die Sozialdemokraten als auch gegen die Nationalsozialisten und bekam aus verschiedenen Gründen nach 1933 Schwierigkeiten mit den neuen Machthabern. (Horster, Detlef: Niklas Luhmann, Beck- Verlag München 1997, S. 25 ff).

Niklas Luhmann , der als Kind und Jugendlicher die Sommerferien in der Schweiz verbrachte, lernte hier politische Ansichten kennen, die in Deutschland damals verpönt waren. Er war z. B. gegen Franco, was dazu führte, dass Lehrer des Johanneums sich über seine politische Meinung beschwerten und den Vater zum Gespräch bestellten. Über die frühe Schulzeit Niklas Luhmanns ist sonst wenig bekannt. Obwohl er eine Schulklasse übersprungen hatte und unter seinen Klassenkameraden des Geburtsjahrgangs 1926 der Jüngste war, fiel seine rege Beteiligung im Unterricht auf.

Die nationalsozialistische Machtergreifung und Gleichschaltung hatte auch das Johanneum nicht verschont (Zum Folgenden: Kantelhardt, Adolf: Das Johanneum zu Lüneburg, in: Festschrift zum 550-jährigen Bestehen des Johanneums, Lüneburg 1956, S. 38 ff). Ab 1935 gehörte die ganze Schülerschaft der Hitlerjugend (HJ, 14- 18 Jahre) oder dem Jungvolk (Deutsche Jugend DJ, 10 – 13 Jahre) an. Lehrer waren entweder Mitglied im NSLB (Nationalsozialistischer Lehrerbund) oder in der NSV ( Nationalsozialistisch Volkswohlfahrt) Es gab zu Beginn jeder Woche morgendliche Flaggenappelle auf dem Schulhof oder nationalsozialistische Morgenfeiern an Stelle der früheren religiösen Morgenandachten.

Der Unterricht wurde durch verordnete außerschulische Veranstaltungen (z.B. Lager der Hitlerjugend) massiv beeinträchtigt, so dass die Schülerleistungen sich verschlechterten, wie sogar der von den Nationalsozialisten eingesetzte Direktor des Johanneums zugestehen musste. Die Nationalsozialisten führten die 8- jährige Oberschule ein, das heißt, sie verkürzten die Schulzeit an Oberschule und Gymnasium um ein Jahr. Die mündliche Reifeprüfung im Fach Biologie wurde Pflicht, da in Biologie die Indoktrination durch die NS- Rasselehre stattfand. Auch in anderen Fächern wie Geschichte oder Deutsch war der Lehrplan ideologisch an den NS- Richtlinien ausgerichtet, wobei die wirkliche Durchführung aber immer noch von der individuellen Einstellung des jeweiligen Lehrers abhing. Nach 1939 litt der ordnungsgemäße Unterrichtsablauf zunehmend unter den Folgen des Zweiten Weltkrieges. Das letzte reguläre Abitur fand 1942 mit 7 Schülern statt, die anderen hatte man bereits vor dem Abitur zur Wehrmacht einberufen.

Die damalige Adresse des Johanneums lautete wie aus der Liste über die Musterungen aus dem Jahr 1943 ersichtlich „Gauleiter – Telschow – Wall 1“. Lüneburg war 1937 an Stelle von Harburg zur „Gauhauptstadt“ von Ost- Hannover erklärt worden und der nationalsozialistische Gauleiter Telschow zog ab 1937 in eine Villa in der Schießgrabenstraße ein, die nur etwa 200 Meter vom Haus der Luhmanns entfernt lag. Zusammen mit der Friedensstraße hatte man 1939 – 45 die Haagestraße, die direkt auf das Johanneum zuführte, in „Gauleiter- Telschow- Wall“ umbenannt.

1943 wurden die oberen Klassen der Geburtsjahrgänge 1926 und 1927 als Luftwaffenhelfer verpflichtet. Am 1. 4. 1943 wurde auch Niklas Luhmann bereits im Alter von 15 Jahren mit seinen um ein Jahr älteren Klassenkameraden der Klasse VI (Gymnasium) einer Musterung für den Dienst als Luftwaffenhelfer unterzogen und für tauglich (Vermerk „tgl“) befunden. Die Liste der gemusterten Schüler enthielt maschinenschriftlich den Fehler des Geburtsdatums 8.12. 1926 , der handschriftlich in 1927 berichtigt wurde. Die Schüler wurden als Flakhelfer auf dem Lüneburger Fliegerhorst, aber auch in Rotenburg und Stade eingesetzt, eine andere Gruppe in Hamburg-Harburg.

Jetzt endlich – er ist nun 35 Jahre alt und seine früheren Arbeiten sind fast vollständig verloren gegangen – beginnt für Leppien das eigentliche Leben als Maler. Obwohl seine ersten Bilder an seinem neuen Wohnsitz in Nizza entstehen, hält er Kontakt nach Paris. Er ist Mitbegründer des Pariser „Salon des Réalités Nouvelles“. 1947 beteiligt er sich zum ersten Mal an Ausstellungen in Paris. 1949 findet hier seine erste Einzelausstellung statt. Er macht sich einen Namen unter den französischen Abstrakten. 1953 wird er französischer Staatsbürger (Leppien mit französischer Aussprache). 1950 siedelt das Ehepaar Leppien nach Roquebrune an der Côte d’Azur nahe der italienischen Grenze über, das auch später , als Paris wieder Hauptwohnsitz wird, als Sommersitz erhalten bleibt. „In der Heimat fühle ich mich, wenn ich südlich von Lyon in die Provence komme, wenn der Winkel der Dächer weniger als 90 Grad wird, dann sage ich: jetzt bin ich zu Haus!“ (Leppien zitiert nach Walter Vitt a.a. O. S. 30).

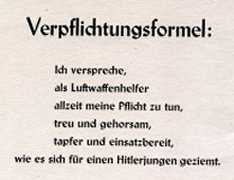

Luftwaffenhelfer bekamen eine Abfindung von 0,50 Reichsmark täglich; Bekleidung, Unterkunft und Verpflegung wurden gestellt. Die Dienstvorschrift wies zwar darauf hin, dass die Luftwaffenhelfer nicht als Soldaten anzusehen seien und dass die Schüler ausreichend Schlaf benötigten. In der Realität waren die Schüler aber durch die nächtlichen Einsätze an der Flak übermüdet. Man beachte außerdem die „Verpflichtungsformel“, die auch Niklas Luhmann gesprochen haben muss.

Der gymnasiale Unterricht wurde für Luftwaffenhelfer und Lehrer des Johanneums unter erschwerten Bedingungen weitergeführt. Die Lehrkräfte mussten täglich den langen Weg zum Fliegerhorst am Rande Lüneburgs auf sich nehmen und für die Schüler bedeutete die ständige Alarm- und Gefechtsbereitschaft sowie der ständige Wechsel der Standorte (Rotenburg, Stade) eine weitere Belastung. An den anderen Standorten wurden sie auch von ihnen fremden Lehrkräften unterrichtet.

Die durchschnittliche Stundenzahl pro Woche betrug bei 6 Wochentagen nur 18 Stunden Unterricht, also 3 Stunden pro Tag.Der Klassenlehrer monierte in einem Bericht den Unterrichtsausfall wegen Gefechtsbereitschaft und das Fehlens eines Erdkundelehrers. Viele Male wurde der Gefechtsstand der Flakhelfer angegriffen. Die Schüler klagten über die unzureichende Verpflegung, wobei die vom Klassenlehrer Griesbach angeführte Schülerbeschwerde eher noch banal wirkt: „…sie erhalten z.B. dreimal in der Woche Margarine statt Butter“. Der Lehrplan speziell für Luftwaffenhelfer war besonders in den Fächern Biologie, Geschichte und Deutsch durch die nationalsozialistische Ideologie bestimmt. In Biologie sollten z.B. die Themen „Volk und Rasse“ und die „biologischen Ursachen des Verfalls von Kulturvölkern“, in Deutsch „die Grundzüge der germanischen

Weltanschauung“ , in Geschichte das „Wesen des Führerstaates“ und der „Sinn des Zweiten Weltkrieges“ behandelt werden. Sogar die Latein- Lektüre „Caesar“ hatte „vor allem die Germanenkapitel“ zu berücksichtigen (laut Lehrplan für Luftwaffenhelfer, Archiv des Johanneums). Allerdings fiel der Biologie- Unterricht in der Klasse Niklas Luhmanns ab Sommer 1944 wegen Lehrermangels aus.

Die Erlebnisse Niklas Luhmanns als Luftwaffenhelfer kann man sich als dramatisch und schrecklich vorstellen. Er selbst berichtete wenig darüber. Er sah z.B. die Leichen von Piloten eines abgestürzten britischen Flugzeuges, die „von hinten erschossen in der Flugzeughalle lagen“ (Horster a.a.O. S. 27).( Ob Luhmann hier wirklich indirekt Zeuge eines Kriegsverbrechens wurde, wie seine eigenen Beobachtungen und Formulierungen es nahe legen, muss offen bleiben, da die historischen Hintergründe nicht geklärt sind). Wie ein schwerer Luftangriff im Mai 1944 ausgesehen hat, den Luhmann wahrscheinlich in Rotenburg miterlebte, ist einer Schilderung des ehemaligen Nationalspielers Fritz Walter zu entnehmen, der von August 1943 – Mai 1944 im Luftwaffengeschwader des fußballbegeisterten Jagfliegers Major Graf in Jever und Rotenburg seinen militärischen Dienst beim Bodenpersonal tat und nebenher Fußball spielte:

„Schauerlicher als sonst- so scheint es uns – heulen die Sirenen. Aus Unterkünften und Werkstätten flitzen Soldaten in Splittergräben und Ein- Mann- Löcher. Die Luftwaffenhelferinnen, die bei uns in den Büros beschäftigt sind, laufen in den primitiven Schutzraum. Immer näher kommt das dumpfe Gedröhn der Bomber. Aus unseren Löchern heraus beobachten wir, wie sie direkten Kurs auf uns nehmen. Deutlich sehen wir, wie sich die Bombenklappen öffnen und der tödliche Inhalt herabregnet. Ein paar Atemzüge lang stockt allen der Herzschlag. Dann erzittert die Erde unter grauenhaften Detonationen. Dreckfontänen schießen zum Himmel und fallen in sich zusammen. Der Tag des Weltuntergangs scheint da zu sein. Das Inferno dauert nur zwei oder drei Minuten. Während die Flakgeschütze noch wütend belfern und die Schnellfeuerkanonen ihre Leuchtspurketten in den Himmel jagen, ziehen die Bomber bereits wieder ab. … Der Flugplatz ist aufgewühlt von Bombenkratern, einer dicht neben dem anderen. Die Werfthallen sind nur noch gespenstische Skelette aus Stahl und Beton, die Flugzeugboxen zerschmettert, die Wohnbaracken zusammengefallen. Kein Stein liegt mehr auf dem anderen. … Das Entsetzlichste aber sind die Hilfeschreie der Verwundeten und Sterbenden. An die zweihundert Todesopfer hat dieser eine Angriff gefordert…“ (Walter, Fritz: 11 rote Jäger, Nationalspieler im Kriege, Copress- Verlag München 1959 S. 112ff . Diesen Hinweis verdanke ich Herrn Otto Groschupf s.u.)

Am 30. 9. 1944 wurde Niklas Luhmann kurz nach Beginn der Klasse VIII in den Reichsarbeitsdienst entlassen. Eine Abiturprüfung fand nicht statt. Die Schüler erhielten ein Abgangszeugnis mit „Reifevermerk“ , das aber nach 1945 nicht anerkannt wurde. Ende 1944 wurde Luhmann zur Wehrmacht eingezogen und erhielt eine kurze Schießausbildung. Zum Kriegseinsatz Anfang 1945 an die Front nach Süddeutschland geschickt, nahm er in Heilbronn an heftigen Gefechten und Bombardements mit den Amerikanern teil. Ihm war schon seit 1943 klar gewesen, dass der Krieg verloren gehen würde; es ging nur um das Überleben. Er musste erleben, wie ein Kriegskamerad, der neben ihm lief, durch eine Granate zerfetzt wurde. Im Frühjahr 1945 geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Die Amerikaner konnte der 17- jährige Jugendliche aber damals noch nicht als echte Befreier empfinden, da sie ihm die Armbanduhr wegnahmen und ihn während der stattfindenden Verhöre grundlos verprügelten- entgegen den Bestimmungen der Genfer Konvention (Niklas Luhmann in einem Interview in: Baecker, D./Stanitzek,G. Hrsg: Archimedes und wir, Berlin 1987 , S. 129).

Inhaftiert wurde Luhmann zunächst in einem der großen Kriegsgefangenenlager in den Rheinauen in der Nähe von Ludwigshafen, wo es täglich in jeder Abteilung von etwa 1000 Gefangenen mindestens einen Toten gab, meist wegen Erschöpfung und Entkräftung. Kurz vor Kriegsende wurden die Gefangenen in ein Arbeitslager in der Nähe von Marseille gebracht, wo sie als Reparationsleistung für Frankreich arbeiten sollten. Zuletzt wurde Luhmann 1945 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen, weil er noch nicht 18 Jahre alt, also minderjährig war.

Das Johanneum wurde in der Endphase des Krieges ab 5. 8. 44 Lazarett, so dass die Klassen zunächst in der Wilhelm-Raabe-Schule, im Januar 1945 dann in der ganzen Stadt verteilt Unterkunft fanden. Die Bücherei und das Mobiliar des Johanneums wurden ausgelagert und, obwohl das Johanneum selbst nicht von Bomben getroffen wurde, verbrannten sie Anfang Mai 1945 durch eine Unachtsamkeit in einem Ziegelwerk vor Lüneburg. Die rohen Holztische, die dem Johanneum nach Kriegsende verblieben, verrieten ihre Herkunft „aus dem russischen Walde“, da sie als Lazarettbestand aus Russland mitgebracht worden waren.

Auch Niklas Luhmann lernte noch einmal an ihnen und saß auf den wackeligen Sitzgelegenheiten, die „wohl noch aus dem Jahre 1406 stammten“, wie einige Schüler witzelten. Da das „Notabiturzeugnis“ nach Kriegsende nicht anerkannt wurde, fanden für Kriegsteilnehmer wie Niklas Luhmann, die die Klasse VIII noch nicht besucht hatten, zwei Übergangskurse statt. Der erste Kursus von Oktober 1945 bis Ostern 1946 hatte 137 Teilnehmer; von ihnen bestanden nur 53 die Abiturprüfung – unter ihnen auch Niklas Luhmann. Er wurde in Deutsch, Latein und Griechisch geprüft. Der zweite Kursus vom Mai bis Dezember 1946 hatte 72 Teilnehmer (darunter viele vom ersten Kursus), 35 davon bestanden das Abitur. Unter den Teilnehmern des zweiten Kurses war ein weiterer prominenter Johanniter, nämlich der 2002 verstorbene Prinz Claus von Amsberg.

Die Kriegserlebnisse haben auf Luhmanns Werdegang und seine spätere Systemtheorie einen nachweisbaren Einfluss ausgeübt. Bei seiner Entscheidung Jura zu studieren war er nach eigenen Aussagen von dem Wunsch geleitet, „eine Möglichkeit zu haben, Ordnung zu schaffen in dem Chaos, in dem man lebte.“ (Niklas Luhmann in einem Interview mit Wolfgang Hagen kurz vor seinem Tode am 6. November 1998, Quelle: Wolfgang Hagen, Hrsg., Warum haben Sie keinen Fernseher, Herr Luhmann?, Kulturverlag Kadmos Berlin 1. Aufl. 2004, S. 17) . A. Koschorke und C. Vismann meinen darüber hinaus, in dem Motiv Ordnung zu schaffen eine biographische Wurzel für die Entstehung von Luhmanns Systemtheorie gefunden zu haben. (Wolfgang Hagen, a.a. O. S. 11). Vielleicht, so könnte man ergänzen, ist durch die Erfahrung des Zufalls, wer in den Kriegsereignissen überlebte und wer nicht, auch ein weiteres Element der Luhmannschen Theorie, nämlich der Begriff der Kontingenz mit geprägt worden.

Die Schulbildung am Johanneum bewertete Luhmann später als gut, besonders den Griechisch- und Latein- Unterricht, in dem auch über die Texte diskutiert wurde (Horster a.a.O. S. 29 und Wolfgang Hagen, Hrsg., a.a.O. S.20). Andererseits könnte man aus einer Bemerkung Luhmanns hinsichtlich der Bedeutung der alten Sprachen, dass die „Lernkapazität“ der Schüler „der Komplexität des Wissens doch unüberschreitbare Grenzen ziehe“, eine nachträgliche Skepsis herauslesen (Luhmann, Niklas: Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankf.M., 1998 , 3.Aufl. S. 602). Die schon seinen Mitschülern unheimliche Lesewut ihres Klassenkameraden Niklas Luhmann könnte als Rückzug aus den Zumutungen und der Härte der Anforderungen der damaligen Zeit gedeutet werden, ist aber wohl eher ein Hinweis auf einen verkannten Hochbegabten, der hauptsächlich geschichtliche Interessen hatte.

Zum Abschluss sollen noch zwei ehemalige Klassenkameraden als Zeitzeugen zu Wort kommen, die der Verfasser um eine Stellungnahme über Niklas Luhmann gebeten hatte:

„Mit Niklas Luhmann war ich zusammen in der Klasse des Gymnasiums, d.h. wir haben mit Latein begonnen (im Unterschied zur „Oberschule“ , die mit Englisch begann). Niklas Luhmann war ein guter Schüler; er war fleißig und hatte ausgeglichene Leistungen. Auffallend war seine unsägliche Lesewut, die nach meinem Eindruck bis an die Grenze seiner nervlichen Leistungsfähigkeit ging. Als wir dann 1943 Luftwaffenhelfer wurden, empfand Niklas das als eine schreckliche Zeit, da er diese persönlichen Interessen weitgehend aufgeben musste. Wir wurden als Luftwaffenhelfer in Lüneburg, Stade und Rotenburg eingesetzt. In Lüneburg kamen die Lehrer, die man kannte, extra vom Johanneum aus der Stadt zum Fliegerhorst, um uns zu unterrichten. In Rotenburg und Stade aber wurden wir von anderen, uns unbekannten Lehrern aus Ostpreußen unterrichtet. Wenn es nachts Alarm gegeben hatte, fielen die ersten Stunden des Unterrichts des nächsten Tages aus. Das geschah besonders 1944 manchmal zwei oder dreimal pro Woche. Von einem erheblichen Angriff auf den Flugplatz Rotenburg, den auch Niklas Luhmann miterlebte, berichtete übrigens der frühere deutsche Fußballnationalspieler Fritz Walter in seiner Biographie“.

(Otto Groschupf, Präsident des Oberverwaltungsgerichts in Hannover a.D., in einem Telefongespräch vom 3. 12. 2002 mit dem Verfasser.)

„Luhmann war auf dem Gymnasium, meine Freunde und ich auf der Oberschule. Daher bestand kaum ein Kontakt in dieser Zeit. Das änderte sich, als beide Klassen 1943 als Luftwaffenhelfer zu derselben Flakbatterie eingezogen wurden. Bis zum Herbst 1944 wurden wir auf den Flugplätzen in Lüneburg, Rotenburg und Stade eingesetzt. Luhmann war umgänglich und freundlich, fiel aber nicht sonderlich auf. Sicher hätte ich ihm damals eine solche Karriere nicht zugetraut…“

(Günther Wilke , Diplomingenieur i.R., Lüneburg, in einem Brief vom 1. 11. 2002 an den Verfasser)

Niklas Luhmanns Werke zu lesen und zu verstehen ist ein nicht ganz einfaches und Zeit raubendes Unterfangen, weswegen es bereits alle möglichen Arten von Einführungen in die Systemtheorie Luhmanns gibt, die dem Laien den Einstieg ermöglichen sollen: angefangen von fachlich soliden Einführungen in Leben und Werk Luhmanns z.B. von Detef Horster (München 1997) oder von Walter Reese-Schäfer (Hamburg 1999, 3.Aufl.), über das „Luhmann – Lexikon“ von Detlef Krause (Stuttgart 2001) , bis hin zum manchmal Schmunzeln hervorrufenden dialogisch geschriebenen Buch von Peter Fuchs „Niklas Luhmann- beobachtet“ (Opladen 1992).

Luhmann selbst war sich natürlich über die Schwierigkeiten, die das Verständnis seiner Theorie beeinträchtigen, völlig im Klaren. Denn in jedem Buch zu den einzelnen Funktionssystemen (Politik, Kunst, Religion, Wirtschaft) verspürt man sein Bedürfnis, den Leser noch einmal die Grundlagen und Herleitungen seiner Theorie nachvollziehen zu lassen, allerdings in einer derart komprimierten Form, als könne er doch die Lektüre aller bisherigen Bücher voraussetzen. Gewöhnungsbedürftig ist auch die Selbstverständlichkeit, mit der Luhmann vertraute Begriffe, die er für unbrauchbar hält – meist als „alteuropäisch“ bezeichnet-, durch eigene Fachausdrücke ersetzt. Wer hier bei einer wichtigen Unterscheidung einige Seiten übersprungen hat, wird irgendwann für diese Nachlässigkeit mit Nichtverstehen bestraft.

Unterscheidungen sind das A und 0 in Luhmanns Systemtheorie. Überhaupt basieren nach Luhmann alle Erkenntnis und Wissenschaft, aber auch das Agieren von Systemen auf Unterscheidungen. Das, was wir „Welt“ nennen, existiert nach Luhmann nicht objektiv als Realität. Die „Welt“ sei als Ganzes ein unerkennbares Gewirr aus Materie, Bewegungen , Veränderungen, physikalischen Energieströmen, Schallwellen usw. Erkennbar werden Einzelheiten nur durch Abgrenzungen und Unterscheidungen, durch die sich ein lebendes System in dieser Welt als solches selbst setzt und autopoietisch (von griech. poiesis: Erzeugung, Herstellung) ständig erhält. Das lebende System ist zwar nicht selbstschöpferisch (authypostatisch), da es z.B. aus Materiebausteinen besteht, die es nicht selbst hervorgebracht hat. Aber indem sich das System von der Umwelt abgrenzt, lässt diese Operation ein System und seine Umwelt „entstehen“. Erst durch diese Unterscheidung „gibt“ es das System und die Umwelt. (Einzelne Systeme sind jeweils füreinander auch Umwelt). Das System kann dadurch aber die „Wirklichkeit“ nicht mehr erreichen, das heißt, es ist operativ geschlossen. Das System ist „selbstreferentiell“, es kann nur mit eigenen aufgebauten Komponenten und Operationen agieren und sich nur auf eigene Leistungen beziehen. Die „Welt“ existiert nur in der Konstruktion des Systems. Das System betreibt auf diese Weise Reduktion von Komplexität.

Luhmann steht also in der philosophischen Tradition des Konstruktivismus, also der Erkenntnistheorie, wonach jede Erkenntnis ihren Gegenstand nicht einfach nur vorfindet, sondern immer zugleich auch konstruiert. Mit ihm verknüpfte er die Theorie der Autopoiese der Biologen Maturana und Varela und transformierte sie in die Soziologie , was Maturana schon zu Beginn der 80er Jahre kritisierte. Um agieren zu können, muss das System auch die Unterscheidung von System und Umwelt in sich aufnehmen. Luhmann nennt das in Anlehnung an den wenig bekannten Mathematiker George Spencer Brown das „reentry“. (George Spencer Brown lässt ebenfalls alle Erkenntnis mit einer Unterscheidung beginnen: „draw a distinction!“). Reentry ist der Wiedereintritt des Unterschiedenen in das unterscheidende System.

Den Unterscheidungsvorgang nennt Luhmann auch Beobachtung. In dem Meer von Dunklem und Undefinierbarem, das wir Welt nennen, wird durch eine Beobachtung ein Aspekt gleichsam angeleuchtet und markiert, während die andere Seite im Verborgenen als „unmarked space“ bleibt. Beide Seiten sind zwei Teile einer Einheit und gleichzeitig eigentlich eine Paradoxie (hell/dunkel). Warum gerade diese Seite vom Rest der Welt unterschieden wurde, bleibt aber dem Beobachter selbst verborgen. Er sieht nur, dass diese Unterscheidung getroffen wurde. Die Frage nach dem Grund für diese Unterscheidung ist der „blinde Fleck“, auf dem der Beobachter selbst steht, bzw. das Auge, das sich selbst nicht sehen kann. Was den Beobachter dazu veranlasst, diese und keine andere Unterscheidung zu treffen, entzieht sich im Akt der Unterscheidung der Beobachtung. Die Art dieser Beobachtung kann nur durch einen zweiten Beobachter, bzw. eine Beobachtung zweiter Ordnung von außen beobachtet werden.

Dass ein System überhaupt entstehen konnte, ist nach Luhmann nicht durch strenge Kausalitäten der Evolution determiniert, sondern eher Ausdruck von Kontingenz (Unvorhersehbarkeit, Zufälligkeit) und Unwahrscheinlichkeit. Luhmann leugnet dabei nicht die Evolution, sondern verändert ihr Verständnis. Während in Darwins Theorie die durch zufällige Mutationen entstandenen , aber nicht an die Umwelt angepassten Individuen oder Tierarten von der Natur aussortiert werden (externe Selektion), wird in der „Evolutionstheorie der Systeme“ die neu ausprobierte Operation eines Systems (Variation) vom System selbst daraufhin überprüft, ob es als neues Strukturangebot dauerhaft übernommen werden oder wieder „vergessen“ werden soll (Selektion). Erst wenn diese Selektion sich als autopoietisch erfolgreich erwiesen hat, erfolgt eine Restabilisierung. Der Gewinn dieser Sichtweise besteht wohl für Luhmann darin, dass das System mit seinen Möglichkeiten stärker gewürdigt wird, während die „Härte der Anpassung an die Realität“ und der Druck der Realität abgemildert wird.

Deswegen ist für Luhmann und die Konstruktivisten das System nicht durch die Umwelt determiniert und „stimmt“ deshalb nicht mit der Umwelt überein, wie z.B. die „Evolutionäre Erkenntnistheorie“ bestimmte Körperformen von Fischen als evolutionäre Anpassung an die Umwelt des Wassers oder die Beschaffenheit des Pferdehufes als Anpassung an den Steppenboden erklärt. Es gibt nach Luhmann nur bestimmte „Passungen“ und Beziehungen zwischen System und Umwelt, so genannte „strukturelle Kopplungen“ , die dem System genügend Freiheiten zum Agieren lassen. Oft ist dieser Begriff allerdings sehr unscharf, besonders wenn es um Beziehungen zwischen Systemen geht.

Luhmanns Systemtheorie unterscheidet beim „Menschen“ zwischen dem physischen System (Körper, Stoffwechsel, Organe), eventuell wird noch das Nervensystem (Gehirn) genannt, dem psychischen System (Bewusstsein, Gefühle) und sozialen Systemen, die alle auf Kommunikation basieren. Soziale Systeme sind nach Luhmann z.B. die Familie, die Wissenschaft, die Politik, die Wirtschaft, die Religion, die Kunst oder das Erziehungssystem. Es fällt auf, dass der „Mensch“ als handelndes Subjekt nicht mehr auftaucht; er ist in verschiedene Systeme zergliedert, die sich aus verschiedenen Stufen der Evolution herleiten und füreinander jeweils Umwelt sind. Ein Gesamtsubjekt Mensch ist nicht mehr Gegenstand der soziologischen Theoriebildung; nur der Konvention ist es geschuldet, wenn man von „Person“ spricht, damit man weiß, wem ein Kommunikationsakt zuzurechnen ist.

Ein soziales System ist bei Luhmann nicht – wie in den Diskussionen der 68er Generation- eine erstarrte Gesamtgesellschaft, die die Menschen einengt oder unterdrückt, sondern es besteht aus verschiedenen durch gesellschaftliche Evolution entstandene Arten des kommunikativen Austausches. Luhmann, der sich durchaus der Aufklärung verpflichtet sieht, legte sich Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre mit dem damaligen Zeitgeist an, was sich besonders an seiner Kontroverse mit Jürgen Habermas zeigte. Luhmann verstand seine „soziologische Aufklärung“ als „Abklärung“, auch im Sinn der Entdramatisierung einer auf Abbau von überflüssiger Herrschaft ausgerichteten emanzipatorischen Soziologie. Hinter Luhmannns Systembegriff stehen keine moralischen Ideale. Die Systemtheorie soll nur beschreiben.

Luhmann hat die Systemtheorie Talcott Parsons, die er für sich entdeckte, als sich keiner mehr um sie zu kümmern schien, entscheidend verändert. Bei Parsons braucht das Gesamtsystem (z.B. die Gesellschaft) Teilsysteme zur Erhaltung seiner Struktur (strukturell- funktionalistische Systemtheorie). Für Luhmann erfüllen die einzelnen sozialen Systeme jeweils für die anderen Systeme bestimmte Leistungen, nicht aber für ein Gesamtsystem. Es gibt keine Zentrale mehr in der Gesellschaft, in der die Normen für die Teilsysteme festgelegt werden. Die einzelnen Systeme haben sich also in einem evolutionären Prozess selbstständig ausdifferenziert (funktional-strukturelle Systemtheorie, Äquivalenzfunktionalismus). Anders als bei der Evolution von Organismen geht es jetzt aber nicht mehr um das Überleben des Systems, wie es die frühere Körper- oder Organismus – Metapher der Gesellschaft betrachtete, sondern um die Anschlussfähigkeit des Handelns und der Kommunikation. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten.

Andererseits liegt es im Begriff des Systems, das jedes System nur ein bestimmtes „Feld“ zum Agieren hat, was Luhmann Medium nennt, und nur bestimmte Möglichkeiten des Operierens, z.B. einen Code besitzt. Im System Wirtschaft z.B. geht es um das Medium Geld und der Code heißt „Zahlung oder Nichtzahlung“. Im politischen System ist das Medium Macht und der Code ist „Macht haben oder keine Macht haben“ (Regierung oder Opposition). So erklärt sich nach Luhmann aber auch, warum es zwischen verschiedenen Systemen in unserer Gesellschaft oft nicht so reibungslos abläuft, wie man es nach dem Stand früherer Theorien erwarten sollte. Das politische System beispielsweise möchte gern die hohe Arbeitslosigkeit überwinden, ist aber trotz oder wegen seines eigenen Codes „Macht/keine Macht“ beim Versuch das System der Wirtschaft zu beeinflussen an dessen Code „Zahlung/ Nichtzahlung“ gebunden. Nicht nur politische Systeme mit Zentralverwaltungswirtschaft mussten deshalb langfristig an Grenzen stoßen.

Das Erziehungssystem, dessen Code „gut lernen/schlecht lernen“ heißt, wird immer Formen der Leistungsmessung haben müssen und deshalb auch Kriterien des Erreichens und Nichterreichens von bestimmten Lernzielen. Der Forderung „Erziehung (im Sinne von Förderung) statt Selektion“ auf den Fahnen mancher Reformpädagogen liegt systemtheoretisch eine Scheinalternative zu Grunde. Sie ist nach der Systemtheorie undurchführbar.

Das Typische am System Religion ist nach Luhmann , dass es die Welt, die eigentlich unbeobachtbar ist, durch die Unterscheidung von Gott und Welt in den Status der Beobachtbarkeit versetzt, um daraus neue Informationen zu gewinnen. Obwohl es für lebende Systeme nur Sinnvolles geben kann – in der schwachen Bedeutung, dass Kommunikation die Dinge sinnhaft bezeichnet – vollzieht die Religion im Medium Sinn eine Realitätsverdoppelung, indem einem sinnhaften Ereignis darüber hinaus eine besondere Bedeutung verliehen wird (ähnlich auch in der Kunst). Gleichzeitung erkennt sich Religion an dieser Unterscheidung und schützt die Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz durch die Tabuisierung der Transzendenz (z.B. durch den Begriff des Heiligen). Dass diese Differenz selbst nicht mehr von einer Beobachtung 2. Ordnung beobachtet werden darf, erklärt nach Luhmann in monotheistischen Religionen die Gestalt des Teufels: Er wollte mehr sehen, als er durfte, und wurde dafür als böser Engel aus dem Himmel gestoßen. Religiöse Mythen liefern keine kausale Erklärung für Phänomene des Lebens, sondern sind der Versuch das Unvermeidliche nicht einfach hinzunehmen und die Kontingenz des Lebens durch Deutungen zu bewältigen.

Nach der Lektüre einiger Werke Luhmanns könnten dem interessierten Leser einige Gedanken kommen, die die Luhmannsche Hypothese von der „Unwahrscheinlichkeit“ der Evolution vieler Phänomene aufgreifen und sie als kritische Fragen wieder an die Systemtheorie zurückreichen:

Sind es nicht große Unwahrscheinlichkeiten,

- dass relativ junge gesellschaftliche Systeme wie Recht, Wirtschaft, oder Kunst eine Analogie zu biologischen Systemen (Zellen) bilden sollen, die auf eine Bestandszeit von etwa 4 Mrd. Jahren zurückblicken können,

- dass so verschiedenene Phänomene wie Religion, Wirtschaft oder Wissenschaft nicht nur mit dem gleichen Begriff, nämlich System, beschreibbar seien, sondern dass sie auch tatsächlich so funktionieren sollen,

- dass z.B. so verschiedene Arten von Religionen wie Monotheismus, Naturreligionen oder Esoterik dem gleichen weltweit operierenden System Religion angehören sollen ?

Es bleibt außerdem abzuwarten, ob sich Luhmanns gewaltiges Theoriegebäude als „30 Jahre währendes Ein-Mann-Großforschungsprojekt (Kosten: keine)“ (Zitat Wolfgang Hagen) mit seiner berühmten Zettelkasten-Methode und dem Verzicht auf Empirie überhaupt der Möglichkeit empirischer Überprüfung zugänglich erweist. Was der Leser dieser „Lesehilfe“, der sich an ein Werk Luhmanns herantrauen sollte, sicher begriffen hat, ist dieses: Er beobachtet, wie ein Beobachter in Gestalt des Verfassers dieser „Lesehilfe“ Luhmann beobachtet. Wenn er sich mit dieser Brille nicht begnügen will, muss er sich in einen Beobachter erster Ordnung verwandeln und – Luhmann selbst lesen.

Dennoch verzichtet Leppien nicht auf geometrische Formen, die er handwerklich präzise gestaltet. In seiner weiteren Entwicklung bricht Leppien die Linien auf, lässt die bisher schwarzen Linien selbst zum farbigen Bildelement werden oder bildet sie zu „rätselhaften Figuren“ oder „geheimnisvollen Zeichen“ um. Größere Flächen erscheinen, die bisher lichte Farbpalette erreicht nun auch dunklere Töne. Ende der 50’er Jahre erhalten die Flächen durch Tupfen, Spachteln und verschiedene Farbaufträge eine Struktur und geraten in Bewegung, während die Farben „schwerer“ werden. In den 60’er Jahren werden Impulse außereuropäischer Kunst verarbeitet. Spätestens hier zeigt sich eine „spirituelle“ Seite an Leppiens Kunst, nämlich als Möglichkeit, „das Geistige, also das Göttliche im All, in der Natur, im Menschen wiederzufinden“ (3). Kunst ohne Phantasie, ohne Magie und Metaphysik ist für Leppien nicht denkbar, wobei er selbst seine Bilder nur als Andeutungen von etwas Unbekanntem versteht. So kann man wohl auch die „Ufo- Serie“ ab 1967 deuten, die die Form auf eine Scheibe mit Ring über einer Horizontlinie reduziert, und die „Magischen Kreise“, die über einem liegenden Rechteck schweben. Damit wird die Farbe zum wichtigsten Stimmung erzeugenden Element, Sinnbild der ungeheuren Weite des Himmels, bzw. des Vorstellungsraumes. Als weitere Symbole werden Kreuze in vielen Variationen – aber ohne christliche Bedeutung – verwendet.

Anfang der 80er Jahre dominieren Rechtecke in diversen Anordnungen und Farben, mit denen Leppien eines seiner Themen, nämlich den „Durchblick“ gestaltet. Man kann darin eine Anspielung auf den schmalen Lichtblick zum Himmel aus der real erlebten Zuchthauszelle sehen, – Symbol für Leppiens Freiheitssehnsucht, die auch im Titel seiner Autobiographie „Ein Blick hinaus“ (1987) Ausdruck findet. Die gleichzeitige Reduzierung der Bilder auf wenige Farbflächen interpretiert der Leppienkenner Walter Vitt als eine Art „Aufklärung“, als „Sieg der Farbe über die Geheimnisse des Kults“ (4). Außer Hunderten von Bildern und einer großen Wandmalerei im Restaurant eines großen Bürohauses in Paris, sind noch die Kreationen des Bühnenbildes und der Kostüme für das Ballett „Construction“ des Choreographen Jacques Garnier 1973, sowie die Rekonstruktion von Kandinskys Musiksalon- Entwurf für die Bauausstellung 1931 in Berlin zu erwähnen.

Leppiens Werke waren in über 100 Einzelausstellungen in aller Welt zu sehen; dazu kommen noch unzählige Beteiligungen an anderen Ausstellungen in Frankreich und im Ausland u.a. in Mailand, Genua, Turin, San Remo, Zürich, Lausanne, Binghamton/New York, Tokio. Die letzten Ausstellungen seiner Werke fanden in Paris 1997, Strasbourg 1999, Köln 2003 und 2013 in der Hamburger Kunsthalle statt. Neben den Ausstellungen, die der Kunstverein Springhornhof 1976, 1984 und 1990 in Neuenkirchen in der Lüneburger Heide veranstaltete, waren Leppiens Werke bisher in Lüneburg 1988 und 2010 und in Göddingen 2004 zu sehen. In Lüneburg befindet sich auch nur ein einziges Werk Leppiens (s.Bild oben, Mosaik an einer Hauswand).

Anmerkungen:

(1) Jean Leppien, Ausstellungskatalog des Musée Picasso, Antibes 1988

(2) Helmut R. Leppien, Das Bauhaus und Jean Leppien, in: Isabelle Ewig u.a. (Hrsg), Das Bauhaus und Frankreich , Akademieverlag Berlin 2002 S. 449 – 464, zit. S. 454

(3) Jean Leppien zitiert nach: Walter Vitt, Jean Leppien, Verlag Th. Schäfer, Hannover 1986, S. 30

(4) Walter Vitt, Jean Leppien, Verlag Th. Schäfer, Hannover 1986 S.52