Jean Leppien wird am 8. 4. 1910 als Kurt Gottfried Johannes Leppien als 4. Sohn einer alteingesessenen Lüneburger Familie geboren. Sein Vater Jean Gottfried Leppien ist Besitzer eines Unternehmens, das Rosshaarspinnerei und Haartuchfabrikation betreibt und in der Johannisstraße , also in der Nähe des damaligen Johanneums liegt. Die Firma existiert heute nicht mehr. In seiner Autobiographie Ein Blick hinaus (1987) schreibt Jean Leppien von einer glücklichen Kindheit und einer literarisch und künstlerisch anregenden Jugendzeit, auf die die politischen Ereignisse wie der 1. Weltkrieg, die Inflation 1923 und der politische Extremismus noch keinen großen Einfluss ausübten. Das sollte sich später grundlegend ändern. Vom Johanneum, das er 1920 – 29 besuchte, erwähnt er den Lateinunterricht und die anfängliche Reserviertheit der Lehrerschaft gegenüber der neuen republikanischen Weimarer Verfassung von 1919. Das neben stehende Foto zeigt ihn als etwa 14-jährigen Schüler des Johanneums.

Sein künstlerisches Talent zeigt sich etwa ab 1925-26 in Zeichnungen und Gemälden von Motiven aus der Umgebung der Heimatstadt und wird gefördert durch die Lüneburger Maler Ehrich Turlach und Otto Brix. Sein Vater erlaubt ihm die Einrichtung eines eigenen Ateliers auf dem Boden des elterlichen Hauses. Erste abstrakte Versuche 1927 finden anerkennende Würdigung, als er sich im Johanneum an einer Ausstellung beteiligt. Er wird in der Lokalpresse als „mutiger Jünger Kandinskys“ gelobt, obwohl er noch nie ein Bild von Kandinsky gesehen und dessen Namen noch nie gehört hat. Erst 1928 sah er zum ersten Mal in der Gemäldegalerie Dresden Kandinskys Bild „Einige Kreise“. Künstlerischer Treffpunkt der Jugendzeit ist die Buchhandlung Flohrs in der Grapengießerstraße, wo sein älterer Bruder Hans als Volontär beschäftigt ist. Von diesem erhält er 1928 eine Zeitschrift vom Bauhaus Dessau, die sein Interesse weckt. Das Bauhaus war 1919 vom Architekten Walter Gropius in Weimar gegründet und 1926 nach Dessau verlegt worden.

Er beschließt, das Bauhaus selbst zu besichtigen, fährt etwa 250 Kilometer Landstraßen mit dem Fahrrad nach Dessau – und ist begeistert. Sein Vater, zunächst skeptisch und darauf bedacht, dass sein Sohn noch zwei Jahre bis zum Abitur durchhält, lässt sich schließlich durch einen eigenen Besuch in Dessau überzeugen. Leppien bewirbt sich mit einer Mappe und wird angenommen. Er verlässt das Johanneum nach der Primarreife und tritt am 8. 4. 1929, dem Tag seines Geburtstags, als Student in das Bauhaus ein, um Architekt zu werden. Er nimmt am Vorkurs Josef Albers teil und besucht die freien Malkurse von Wassily Kandinsky und Paul Klee. Aber schon nach dem ersten Semester verlässt er das Bauhaus und arbeitet als unbezahlter Assistent des Regisseurs Karl Engel bei Boehner- Film in Dresden.

Im Sommer 1930 geht Leppien nach Berlin und wohnt zeitweilig bei seinem Bruder Hans, der in Berlin eine Buchhandlung eröffnet hat. Zum Bauhaus in Dessau hält er ständigen Kontakt. Aber er wollte dorthin auch nicht mehr zurückkehren, nachdem der Bauhausdirektor Hannes Meyer nach internen Auseinandersetzungen zurückgetreten war. „Es war nicht mehr das wirkliche alte Bauhaus“ schreibt Leppien später. Er assistiert 1930 Hans Richter („Deutsche Filmliga“). Von Dezember 1930- 32 studiert er in Berlin an der Itten- Schule Fotografie bei Lucia Moholy und arbeitet bei Laszlo Moholy- Nagy, dem Vorgänger von Josef Albers, an Projekten für die Internationale Bauausstellung von 1931. 1932 lernt er in der Buchhandlung seines Bruders die Studentin des Bauhauses Suzanne Markos- Ney aus Ungarn, seine spätere Frau, kennen. Die Jahre in Berlin sind für Leppien ein „Feuerwerk“ kultureller Ereignisse verbunden mit den Namen Helene Weigel, Bertolt Brecht, Ernst Busch, Erich Kästner, Kurt Tucholsky u.a.

Aber die Situation wird durch die hohe Arbeitslosigkeit von 6 Millionen und durch die politischen Rahmenbedingungen bis 1933 immer schlechter. Das Anwachsen der nationalsozialistischen Bewegung nehmen Leppien und seine Freunde zunehmend als Bedrohung wahr. Leppien besucht eine Riesenkundgebung der NSDAP im Sportpalast, in der ihm Hitler als Redner vorkommt wie das „Tier der Apokalypse“ (Ein Blick hinaus, S. 127). Nach der Machtergreifung Hitlers und den Nazi- Aufmärschen zum 1. Mai 1933 , nachdem die SA bereits die Buchhandlung seines Bruders Hans ausgeräumt hat und seine Freundin Suzanne, die jüdischer Herkunft ist, Berlin verlassen hat, fasst auch Leppien den Entschluss, Deutschland des Rücken zu kehren.

Über Mainz, Basel, Locarno und Ascona gelangt er nach Paris. Suzanne folgt ihm einige Monate später. Mit gelegentlichen graphischen Auftragsarbeiten halten sie sich über Wasser. Die politische Entwicklung (spanischer Bürgerkrieg 1936- 39 und der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939) lässt den Pazifisten Leppien, der sich nun Lépine schreibt, zum Kriegsfreiwilligen „wider Willen“ werden. Nach vorübergehender Internierung als Deutscher tritt Leppien in die Fremdenlegion ein. Er wird in Algerien ausgebildet und in Marokko stationiert, aber zu Kampfhandlungen kommt es nicht, da die Einheit nach der Kapitulation Frankreichs 1940 demobilisiert wird. 1940 reist Leppien nach Frankreich zurück. Sein Ziel ist der kleine Ort Sorgues bei Avignon, wohin Suzanne kurz vor der Besetzung von Paris durch die deutschen Truppen geflohen ist. Im unbesetzten südlichen Teil Frankreichs, der der Vichy- Regierung von Marschall Pétain untersteht, glauben sie sich vor den Deutschen einigermaßen sicher. Sie leben dort im Verborgenen, bewirtschaften ein kleines Stück Land mit Blick auf den Mont Ventoux, helfen auf den berühmten Weingütern des Châteauneuf du Pape und schlagen sich mit anderen Gelegenheitsarbeiten durch. 1942 heiraten sie.

Am 21. 3. 1944 wird Suzanne als Jüdin von der Gestapo verhaftet und abtransportiert – nach Auschwitz, wie sich später herausstellt. Einen Tag später wird auch Jean verhaftet. Nach Anwendung von Folter während der Haft wird er nach Paris transportiert und wegen „Waffenhilfe für den Feind“ in einer halbstündigen Verhandlung am 5.5. 1944 von einem deutschen Kriegsgericht ohne ein Wort der Verteidigung zum Tode verurteilt. Sein deutscher Verteidiger, der die Verhandlung verpasst hat, erscheint kurz darauf bei Leppien in der Zelle mit den Worten: „Also gut, wollen wir mal unseren Verteidigungsplan durchsprechen“. Auf Leppiens Einwand, er sei eben gerade zum Tode verurteilt worden, erwidert der Verteidiger, das spiele keine Rolle, man könne das in Ordnung bringen. Der Verteidiger diktiert Leppien den Wortlaut eines Gnadengesuches. Tatsächlich wird das Urteil in 15 Jahre Zuchthaus umgewandelt. Es folgt eine fast einjährige Odyssee durch verschiedene Zuchthäuser in Deutschland: Bruchsal, Ludwigsburg, Ulm, Kaisheim (nördlich Donauwörth). Am 25. 4. 1945 wird Leppien durch amerikanische Truppen befreit. Er trifft in Paris seine Frau Suzanne wieder, die die Hölle von Auschwitz überlebt hat.

Jetzt endlich – er ist nun 35 Jahre alt und seine früheren Arbeiten sind fast vollständig verloren gegangen – beginnt für Leppien das eigentliche Leben als Maler. Obwohl seine ersten Bilder an seinem neuen Wohnsitz in Nizza entstehen, hält er Kontakt nach Paris. Er ist Mitbegründer des Pariser „Salon des Réalités Nouvelles“. 1947 beteiligt er sich zum ersten Mal an Ausstellungen in Paris. 1949 findet hier seine erste Einzelausstellung statt. Er macht sich einen Namen unter den französischen Abstrakten. 1953 wird er französischer Staatsbürger (Leppien mit französischer Aussprache). 1950 siedelt das Ehepaar Leppien nach Roquebrune an der Côte d’Azur nahe der italienischen Grenze über, das auch später , als Paris wieder Hauptwohnsitz wird, als Sommersitz erhalten bleibt. „In der Heimat fühle ich mich, wenn ich südlich von Lyon in die Provence komme, wenn der Winkel der Dächer weniger als 90 Grad wird, dann sage ich: jetzt bin ich zu Haus!“ (Leppien zitiert nach Walter Vitt a.a. O. S. 30).

Ab 1969 wird Leppien nach zahlreichen eigenen Ausstellungen, besonders aber anlässlich der Ausstellung „50 Jahre Bauhaus“ (Stuttgart, Paris, Chicago, Buenos Aires , Tokio u.a. Städte) so etwas wie ein Bauhaus- Experte in den französischen Medien. 1982 stirbt seine Frau Suzanne. 1984 richtet er sich ein Atelier in Boulogne bei Paris ein. In Lüneburg waren Leppiens Werke bisher zweimal zu sehen, nämlich 1988 im „Museum für das Fürstentum Lüneburg“, drei Jahre vor dem Tode des Künstlers 1991, und von Mai-Oktober 2010 im Rathaus Lüneburg.

Mittlerweile ist in Lüneburg auch eine Straße in der Weststadt nach Jean Leppien benannt.

Literatur:

Walter Vitt, Jean Leppien, Verlag Th. Schäfer, Hannover 1986 (vergriffen)

Jean Leppien, Ein Blick hinaus, Manholdt- Verlag , Bremen 1987; überarbeitete Neuauflage im Verlag zu Klampen 2004

Helmut R. Leppien, Das Bauhaus und Jean Leppien, in: Isabelle Ewig u.a. (Hrsg), Das Bauhaus und Frankreich , Akademieverlag Berlin 2002 S. 449 – 464

Der Name Jean Leppien hat seit Mitte des 20. Jahrhunderts seinen festen Platz unter den französischen abstrakten Malern. Leppiens Stil lässt sich aber kaum in ein bekanntes vorgefertigtes Schema einordnen. Wurde er von großen Meistern beeinflusst?

„Ah ja. Otto und Erich!… Ihr Einfluss hat mich stärker bestimmt als später der meiner Meister.“ So bekannte sich Jean Leppien 1974 in einem Ausstellungskatalog zu den alten Freunden seiner Jugendzeit Otto Brix und Ehrich Turlach. “ Sie waren Maler in meiner Heimatstadt… zwei Maler nicht viel schlechter oder besser als die anderen. Sie waren 25 Jahre als ich 15 war.“ (1). Obwohl Leppien in seiner Autobiographie 1987 schreibt, er habe in Kandinskys Malkursen gelernt, „zu sehen, zu beobachten und … Wissenswertes zu merken. Malen habe ich dort sicherlich nicht gelernt… “ (S. 122), lässt sich der Einfluss des Bauhauses auf das Werk Leppiens nicht leugnen. Dieser besteht allerdings weniger in der Nachahmung oder Anlehnung an einen Stil eines seiner Bauhauslehrer. Die Spannung zwischen Farbform und Lineament als das Spezifische an Leppiens Stil aus den führen 50er Jahren ist „weder ‚kandinskyhaft‘ noch ‚kleehaft‘, wohl aber aus dem Bauhausgeist geschaffen“ (2).

Leppien selbst hat in einem Text 1955 erläutert, was das Bauhaus für ihn bedeutete:

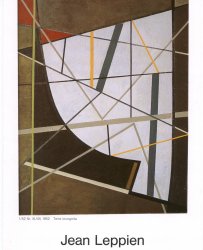

Das Bauhaus sei für ihn die Geisteshaltung einer Gemeinschaft von 150 verschiedenen Persönlichkeiten gewesen, eine kämpferische Haltung gegen die etablierten Werte und ein Ort der Realisierung von Kreativität (3). So wird verständlich, dass Leppiens Werk von einer Freiheit lebt, die nicht mit dem Festhalten an Vorbildern zu vereinbaren ist. Seine Bilder 1946- 48 sind noch dem Stil seiner Zeichnungen aus den frühen Jahren verpflichtet. Der Autodidakt Leppien erkundet – bedingt durch den Zeitverlust der Jahre der Nazi-Herrschaft – erst allmählich die Möglichkeiten der Malerei. Ohne Vorskizzen verlässt sich Leppien eher auf die Intuition und wird selbst zum ersten verwunderten Betrachter seines Bildes, was z.B. am Titel „Terra incognita“ 1952 deutlich wird. Er zieht vorher nicht berechnete Linien durch eine Fläche, diese bilden Felder und Formen, die mit verschiedenen Farben ausgefüllt werden, wobei sie das Wagnis des Kontrastes und der Balance eingehen.

Dennoch verzichtet Leppien nicht auf geometrische Formen, die er handwerklich präzise gestaltet. In seiner weiteren Entwicklung bricht Leppien die Linien auf, lässt die bisher schwarzen Linien selbst zum farbigen Bildelement werden oder bildet sie zu „rätselhaften Figuren“ oder „geheimnisvollen Zeichen“ um. Größere Flächen erscheinen, die bisher lichte Farbpalette erreicht nun auch dunklere Töne. Ende der 50’er Jahre erhalten die Flächen durch Tupfen, Spachteln und verschiedene Farbaufträge eine Struktur und geraten in Bewegung, während die Farben „schwerer“ werden. In den 60’er Jahren werden Impulse außereuropäischer Kunst verarbeitet. Spätestens hier zeigt sich eine „spirituelle“ Seite an Leppiens Kunst, nämlich als Möglichkeit, „das Geistige, also das Göttliche im All, in der Natur, im Menschen wiederzufinden“ (3). Kunst ohne Phantasie, ohne Magie und Metaphysik ist für Leppien nicht denkbar, wobei er selbst seine Bilder nur als Andeutungen von etwas Unbekanntem versteht. So kann man wohl auch die „Ufo- Serie“ ab 1967 deuten, die die Form auf eine Scheibe mit Ring über einer Horizontlinie reduziert, und die „Magischen Kreise“, die über einem liegenden Rechteck schweben. Damit wird die Farbe zum wichtigsten Stimmung erzeugenden Element, Sinnbild der ungeheuren Weite des Himmels, bzw. des Vorstellungsraumes. Als weitere Symbole werden Kreuze in vielen Variationen – aber ohne christliche Bedeutung – verwendet.

Anfang der 80er Jahre dominieren Rechtecke in diversen Anordnungen und Farben, mit denen Leppien eines seiner Themen, nämlich den „Durchblick“ gestaltet. Man kann darin eine Anspielung auf den schmalen Lichtblick zum Himmel aus der real erlebten Zuchthauszelle sehen, – Symbol für Leppiens Freiheitssehnsucht, die auch im Titel seiner Autobiographie „Ein Blick hinaus“ (1987) Ausdruck findet. Die gleichzeitige Reduzierung der Bilder auf wenige Farbflächen interpretiert der Leppienkenner Walter Vitt als eine Art „Aufklärung“, als „Sieg der Farbe über die Geheimnisse des Kults“ (4). Außer Hunderten von Bildern und einer großen Wandmalerei im Restaurant eines großen Bürohauses in Paris, sind noch die Kreationen des Bühnenbildes und der Kostüme für das Ballett „Construction“ des Choreographen Jacques Garnier 1973, sowie die Rekonstruktion von Kandinskys Musiksalon- Entwurf für die Bauausstellung 1931 in Berlin zu erwähnen.

Leppiens Werke waren in über 100 Einzelausstellungen in aller Welt zu sehen; dazu kommen noch unzählige Beteiligungen an anderen Ausstellungen in Frankreich und im Ausland u.a. in Mailand, Genua, Turin, San Remo, Zürich, Lausanne, Binghamton/New York, Tokio. Die letzten Ausstellungen seiner Werke fanden in Paris 1997, Strasbourg 1999, Köln 2003 und 2013 in der Hamburger Kunsthalle statt. Neben den Ausstellungen, die der Kunstverein Springhornhof 1976, 1984 und 1990 in Neuenkirchen in der Lüneburger Heide veranstaltete, waren Leppiens Werke bisher in Lüneburg 1988 und 2010 und in Göddingen 2004 zu sehen. In Lüneburg befindet sich auch nur ein einziges Werk Leppiens (s.Bild oben, Mosaik an einer Hauswand).

Anmerkungen:

(1) Jean Leppien, Ausstellungskatalog des Musée Picasso, Antibes 1988

(2) Helmut R. Leppien, Das Bauhaus und Jean Leppien, in: Isabelle Ewig u.a. (Hrsg), Das Bauhaus und Frankreich , Akademieverlag Berlin 2002 S. 449 – 464, zit. S. 454

(3) Jean Leppien zitiert nach: Walter Vitt, Jean Leppien, Verlag Th. Schäfer, Hannover 1986, S. 30

(4) Walter Vitt, Jean Leppien, Verlag Th. Schäfer, Hannover 1986 S.52

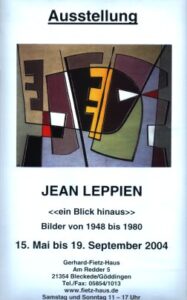

Im Gerhard-Fietz-Haus in Bleckede-Göddingen fand vom 15. Mai bis zum 19. September 2004 eine Ausstellung von Werken Jean Leppiens statt. Bilder aus allen Schaffensperioden des Künstlers waren vertreten.

Gleichzeitig mit der Eröffnung der Ausstellung wurde die bisher vergriffene Autobiographie Jean Leppiens „Ein Blick hinaus“ in einer von Dr. Helmut Leppien, dem Neffen Jean Leppiens, überarbeiteten Neuauflage durch den Zu Klampen Verlag (2004) herausgebracht.

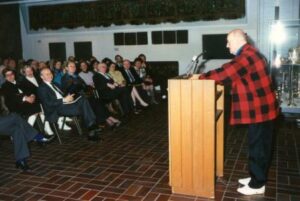

Die Ausstellung im Gerhard-Fietz-Haus wurde mit einer Rede der Galeristin Madame Anne Lahumière aus Paris eröffnet, die in die Biographie und das Werk Jean Leppiens einführte. „Der kleine Chor“ sorgte für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung.

Am 20. Juni 2004 fand außerdem eine Lesung mit Erika Döhmen statt, in der die neu herausgegebene Autobiographie Jean Leppiens „Ein Blick hinaus“ vorgestellt wurde.

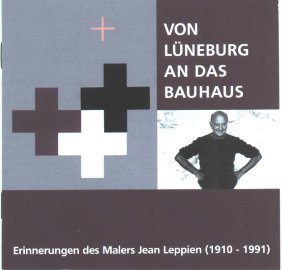

Auch die Stimme Jean Leppiens ist dank einer Neuveröffentlichung wieder zu hören. Herr Dr. Werner H. Preuß hat ein Interview, das er im Jahre 1990 in Boulogne bei Paris mit Jean Leppien geführt hat, auf einer CD veröffentlicht:

Von Lüneburg an das Bauhaus, Erinnerungen des Malers Jean Leppien (1910- 1991); (Cultur-Concept)

Für alle, die besonders am Bauhaus interessiert sind, bieten die Erinnerungen Jean Leppiens wertvolle Einblicke.

Das Johanneum konnte sich glücklich schätzen, dass Herr Dr. Helmut R. Leppien, ein Neffe Jean Leppiens, am 24. November 2004 vor Schülerinnen und Schülern des 12. Jahrgangs in der Aula des Johanneums einen Vortrag über das Leben und Werk Jean Leppiens hielt.

(Dr. Helmut R. Leppien war stellvertretender Direktor der Hamburger Kunsthalle. Er verstarb 2007).

Dr. Leppien beeindruckte die Schüler mit der Lesung von Passagen aus der Autobiographie Leppiens, in denen sich Jean Leppien über seine Schulzeit am Johanneum auslässt. Anschließend führte Dr. Leppien anhand von Dias die Schüler an die Interpretation von Werken Jean Leppiens heran.

Am Abend des 24.11. 2004 fand im Heine- Haus in Lüneburg eine weitere Veranstaltung statt, in der Jan Aust (Intendant des Lüneburger Stadttheaters) aus der Autobiographie las und Dr. Leppien von Brigitte Barner (NDR) über das Leben seines Onkels Jean Leppien interviewt wurde.

„Jean Leppien et la Côte d’Azur“ lautete der Titel einer Ausstellung von Bildern Jean Leppiens im Musée Grimaldi in Cagres-sur-Mer, die vom 10.9. – 10.11. 2005 stattfand. Zu sehen waren Werke Leppiens von 1946- 1977, an denen sich die Bedeutung der Farben des Südens in der Kunst Jean Leppiens zeigt.

Im Rahmen der Ausstellung „Franz Ehrlich. Ein Bauhäusler in Widerstand und Konzentrationslager“ im Neuen Museum in Weimar vom 2.8.- 11.10. 2009 wurde auch über die Biographien von Jean und Suzanne Leppien als Bauhäusler und Verfolgte des Nationalsozialismus berichtet.

Zum Gedenken an den 100. Geburtstag von Jean Leppien fand vom 7.4.- 30.4. 2010 eine Ausstellung im Foyer der Universitätsbibliothek Lüneburg statt, die vom Kulturbüro des Studentwenwerks organisiert und von Dr. Werner Preuss zusammengestellt worden war.

Vom 13. Mai – 31. Oktober 2010 waren Werke Jean Leppiens im Rathaus in Lüneburg ausgestellt. Die Aussutellung wurde von Thomas Leppien, einem Neffen Jean Leppiens eröffnet.

Unter dem Titel „Vom Bauhaus zum Mittelmeer“ waren vom 16.6.- 22.9. 2013 zum ersten Mal Werke Jean Leppiens in der Kunsthalle in Hamburg zu sehen. Der dazu gehörende Ausstellungskatalog besticht durch seine originalgetreue Farbwiedergabe.