Das tragische Schicksal dieses Mannes und seiner Familie ist es, was uns besonders berührt, wenn wir uns mit der Biographie und der Persönlichkeit Hermann Jacobsohns beschäftigen. Wie die Vergangenheit plötzlich wieder zu uns spricht und uns zur Erinnerung mahnt, wurde Anfang des Jahres 2000 deutlich, als das Johanneum eine E-Mail der Universität Marburg erhielt, in der auf eine Ausstellung über Hermann Jacobsohn hingewiesen wurde. 1997 war die Marburgerin Hanna Naumann, eine Tochter Hermann Jacobsohns, gestorben und hatte auf ihrem Dachboden eine Fülle von Dokumenten über die Familie Jacobsohn hinterlassen , von Fotos und Schulzeugnissen bis hin zu Postkarten aus dem KZ Theresienstadt.

Hermann Jacobsohn wurde am 30.8. 1879 als Sohn des angesehenen jüdischen Bankiers Moritz Jacobsohn und seiner Frau Betty geb. Heinemann geboren. Betty Heinemann war die Tante des Philosophen Fritz Heinemann. Schon der elfjährige Hermann schrieb als Sechstklässler des Johanneums 1891 angesichts des Antisemitismus in der kaiserlichen Armee einen mutigen Appell an Kaiser Wilhelm II. persönlich. Er richtete an ihn die Bitte, Offizier werden zu dürfen mit der Begründung: „Ich kann aber keiner werden, weil ich Jude bin.“

1898 machte Hermann sein Abitur und studierte Altphilologie und Indogermanistik in Freiburg, Berlin und Göttingen. Hermann Jacobsohn war ein Sprachgenie, denn er vermochte innerhalb von 6 Wochen eine Sprache in ihren grammatischen Strukturen zu erlernen und beherrschte etwa 30 Sprachen und Dialekte. Als der 1. Weltkrieg ausbrach, wurde Jacobsohn wegen Depressionen nicht zur Front eingezogen, sondern musste als Dolmetscher in russischen Kriegsgefangenenlagern dienen. Dabei lernte und dokumentierte er auch finnisch-ugrische Mundarten.

Diese Kenntnisse verwendete er im Jahr 1922, als er ordentlicher Professor in Marburg wurde, in seinem Hauptwerk „Arier und Ugrofinnen“. Ihm gelang der Nachweis, dass die arischen Lehnwörter in den finnisch-ugrischen Sprachen dem iranischen Zweig des Arischen und nicht dem Altindischen entstammten. 1928 wurde er zum Mitglied der Finnischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Jacobsohn blieb Lüneburg und dem Johanneum so sehr verbunden , dass er , obwohl er schon Professor in Marburg war, seinen Sohn, der später Ägyptologe in Marburg wurde, auf das Johanneum schickte. Es ist schon eine traurige Ironie der Geschichte, dass ein Sprachforscher jüdischer Herkunft sich mit dem real vorhandenen Einfluss der indo-arischen Sprache beschäftigte, während die politisch rechtsextremen Kräfte, in deren Köpfen Hirngespinste von „rassisch reinen Ariern“ herumgeisterten, zunehmend gefährlicher wurden.

Hermann Jacobsohn aber war kein „weltfremder Professor“, sondern ein politisch engagierter Mensch, der die Gefahren mit offenen Augen kommen sah. Er war als überzeugter Demokrat schon 1903 Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei DDP geworden, als deren Redner und Reichtagskandidat er auch auftrat. Er hatte Verbindungen zu Wilhelm Röpke, der als Ökonom verschiedene Aufgaben in der Reichsregierung der Weimarer Republik innehatte (z.B. in der Braun-Kommission 1930). Röpke bekleidete auch eine Professur in Marburg, die er ebenso wie Jacobsohn 1933 verlor. Jacobsohn arbeitete mit dem Reichswehrminister Geßler, dem Kultusminister Becker zusammen und hatte Verbindungen zu Friedrich Naumann und dem späteren Bundespräsidenten Theodor Heuss. Er kritisierte die deutsche Machtpolitik von 1871-1914, die die „Köpfe der herrschenden Klasse benebelt“ habe. In einem Vortrag, den er 1915 während des ersten Weltkrieges im Johanneum hielt, warnte er vor der Illusion mancher deutscher Kriegsstrategen, man könne durch Abtrennung von Teilen Russlands (Weißrussland, Ukraine) dieses in die Knie zwingen. Er kritisierte den „Materialismus“ der Linken und bekämpfte den „Materialismus“ des rassischen Antisemitismus der politisch Rechtsstehenden, weil dieser den Menschen ausschließlich nach seiner biologischen Abstammung wertete.

Jacobsohn interessierte sich auch für Religionsfragen und schrieb 1924 unter dem Pseudonym „Fabius“ in einer christlichen Zeitschrift: Er warnte schon 1924 davor, dass politisch-fanatische Heilspropheten schon wieder „deutsche Stärke“ propagierten, statt zu innerer Umkehr, sachlich- nüchterner Auseinandersetzung und ethisch-religiösen Grundwahrheiten zu kommen. Er fühlte sich einem modernen Protestantismus verbunden und erwartete von diesem eine moralische Wiedergeburt des Volkes. Wie muss er darunter gelitten haben, dass ein großer Teil der Protestanten sich ausgerechnet vom Nationalsozialismus begeistern ließ! Welcher Schlag für ihn, als die Nazis ihn am 25.3. 1933 aus dem Staatsdienst warfen! Aus tiefer Verzweiflung stürzte sich Hermann Jacobsohn am 27.4. 1933 in Marburg vor einen Zug. Seine Frau Margarete und ihre vier Kinder überlebten den Nationalsozialismus teils durch Flucht und unter großen Schwierigkeiten. Hermann Jacobsohns Schwester Ruth Weinberger, die übrigens die erste Schülerin mit Abitur am Johanneum war, erlebte den Nationalsozialismus in Würzburg und wurde mit zwei ihrer Kinder 1943 in Auschwitz ermordet. In Marburg hat man 1999 eine Straße nach Hermann Jacobsohn benannt.

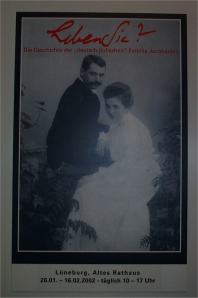

Anlässlich des Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27.1. 1945 wurde in Lüneburg am Freitag, den 25.1.2002 die Ausstellung „Leben Sie ?“ eröffnet. Die Ausstellung zeigte das Schicksal der früheren Lüneburger Familie Jacobsohn im 19. und 20.Jahrhundert. Das Material zur Ausstellung wurde von Frau Ruth Verroen nach dem Tod ihrer Mutter Hanna Naumann, einer Tochter Hermann Jacobsohns, 1997 auf dem Dachboden ihres Hauses in Marburg gefunden und schon im Jahr 2000 in einer Ausstellung der Universität Marburg gezeigt.

Die Stadtarchivarin Frau Dr. Reinhardt hatte sich seitdem darum bemüht, die Ausstellung nach Lüneburg zu holen. Zur Eröffnung der Ausstellung war Frau Ruth Verroen in Begleitung ihres Ehegatten aus Marburg angereist und wurde im Heine- Haus herzlich begrüßt. Einige Lehrerinnen und Lehrer, sowie Schülerinnen des Johanneums waren besonders erfreut, Frau Verroen und ihren Ehegatten persönlich kennen zu lernen.

Herr Oberbürgermeister Ulrich Mädge stellte in seiner Ansprache die Verbindung zum Auschwitz- Gedenktag her und erinnerte an das unvorstellbare Grauen und Leiden , das die nationalsozialistische Herrschaft über die jüdischen Bürger gebrachte hatte. Die Stadtarchivarin Frau Dr. Reinhardt gab einen Überblick über den Werdegang der Familie der Jacobsohns, die ursprünglich aus Nienburg stammte und mit Moritz Jacobsohn, der 1863 seinen Wohnsitz nach Lüneburg verlegte, eine bedeutende und hochgeachtete Gründerpersönlichkeit bekam.

Zum Abschluss der Eröffnungsveranstaltung lasen Anna Sinn und Valentina Parlow , Schülerinnen des Johanneums Jahrgang 13, eindrucksvoll aus Briefen und Dokumenten der Familie Jacobsohn. In der Ausstellung wurde das Familienleben der Jacobsohns z.B. durch Wunschzettel der Kinder, Tanzball-Einladungen, Briefe und Fotos dokumentiert. Der zeitgeschichtliche Hintergrund wurde durch politische Plakate, Postkarten , Gesetzestexte u.a.veranschaulicht. Ergänzt wurden diese Ausstellungsstücke durch einige Dokumente aus dem Lüneburger Stadtarchiv. Sie zeigen, dass diese Ausstellung auch „nach Lüneburg gehört“, wie Frau Verroen bemerkte.

Das 19. Jahrhundert war geprägt von Bestrebungen des Judentums zur Assimilation in die Gesellschaft des Kaiserreiches. Diese konnten nur teilweise gelingen, denn der Antisemitismus war schon vor dem 1. Weltkrieg sehr stark verbreitet. Albert Jacobsohn, einem Bruder Hermann Jacobsohns, verwehrte man nach der eigentlich erfolgreichen Offiziersausbildung mit einem unerwartet schlechten Zeugnis den Eintritt in das kaiserliche Offizierskorps. Als der 1.Weltkrieg ausbrach, meldete sich sein Bruder Adolf freiwillig- und fiel 1918. Die Niederlage Deutschlands verstärkte nach 1918 den Antisemitismus, wenn auch die Weimarer Demokratie neue Hoffnung gab.

Der Nationalsozialismus aber zerstörte die erhoffte Sicherheit endgültig. Die Kinder Hermann Jacobsohns mussten sich nach dessen Tod 1933 und nach den „Nürnberger Rassegesetzen“ 1935 teilweise durch Emigration retten, andere Familienmitglieder überlebten den Nationalsozialismus nicht. Ein Brief eines Bekannten an Margarete Jacobsohn, der Frau Hermann Jacobsohns, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges enthielt deshalb die denkwürdige Frage „Leben Sie?“. Diese Worte wurden zum Motto der Ausstellung.